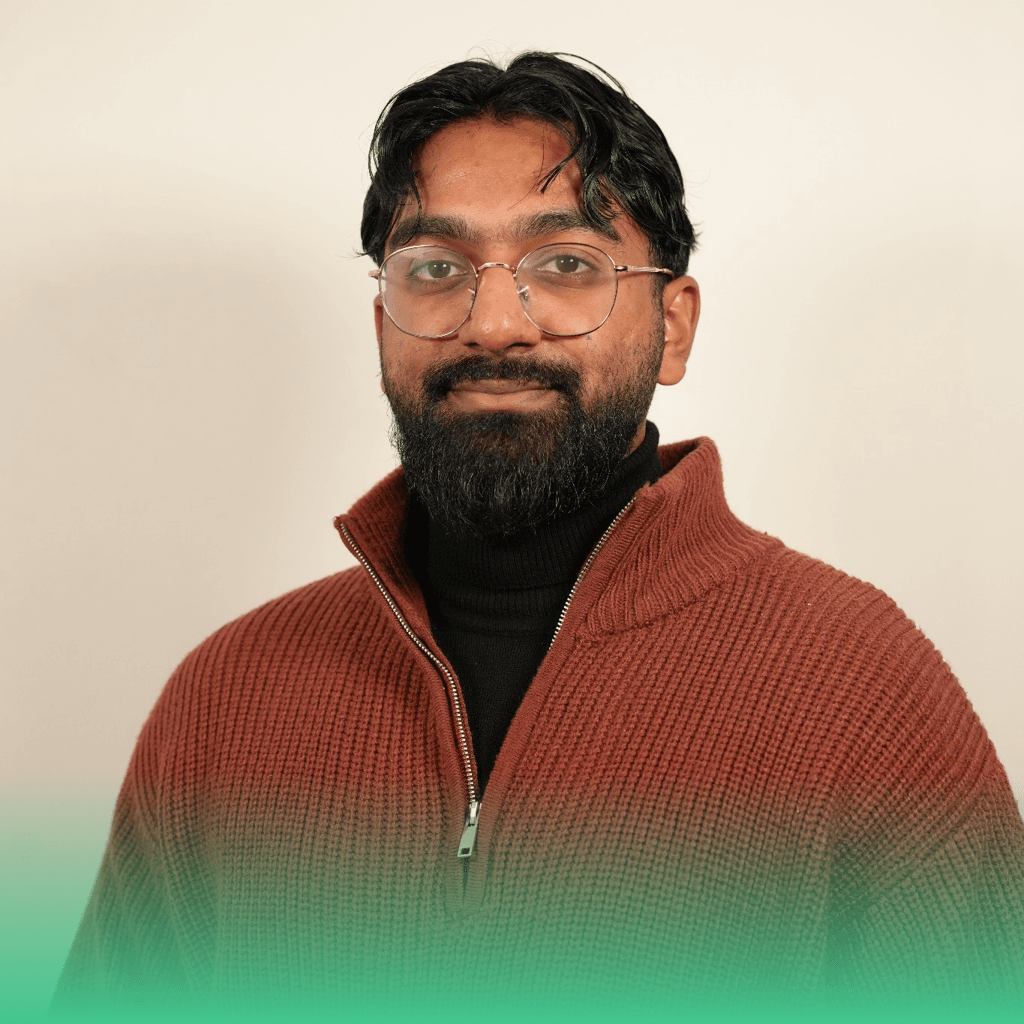

J’ai récemment accepté de témoigner, à visage découvert, dans la série À découvert menée par la journaliste Faïza Zerouala pour Mediapart. L’objectif de cette série est clair : redonner voix et visage à celles et ceux que la société préfère souvent invisibiliser – celles et ceux qui vivent en situation de grande précarité, souvent malgré un parcours professionnel riche, une activité soutenue, des compétences solides.

Dans mon cas, il ne s’agissait pas d’un accident de parcours mais d’un lent glissement. Celui d’un autoentrepreneur — ingénieur de formation, chef de projet dans l’enseignement supérieur, écrivain — happé par la spirale du crédit et par l’assèchement progressif d’un secteur d’activité délaissé. Un parcours qui, comme le rappelle la note de l’Insee citée dans l’article, n’a malheureusement rien d’exceptionnel : les indépendants sont aujourd’hui parmi les plus exposés au risque de pauvreté, avec un taux de 19,2 % en 2023.

Mais au-delà des chiffres, ce qui se joue est plus profond. En acceptant cette exposition, j’ai voulu affronter quelque chose de plus diffus encore que le manque : la honte, celle qui ronge, isole, empêche de demander de l’aide ou même d’énoncer sa propre réalité. Or, ce que j’ai constaté dans les réactions à cet article, ce n’est pas seulement de la compassion ou du soutien, mais aussi une forme d’agacement, de jugement, parfois de rejet. Comme si le fait de dire sa pauvreté — tout en continuant de courir, de s’abonner à Mediapart, de suivre un entraînement sportif ou de boire un café en terrasse — était une indécence.

C’est ce paradoxe qui m’a poussé à écrire un billet de blog sur Le Club Mediapart : “Qui a le droit d’être pauvre ?”

Je m’y interroge sur cette tension permanente entre l’exigence sociale de sobriété absolue pour les pauvres, et l’impératif individuel de dignité. A-t-on encore le droit, quand on vit à découvert, de continuer à se cultiver ? De faire du sport ? D’aller courir ? De payer un coach quand c’est ça ou les anxiolytiques ? De s’acheter une viennoiserie de temps en temps, ou de se payer un abonnement qui vous maintient à flot intellectuellement ? Où commence l’indignité ? Et surtout, qui en fixe les règles ?

Ce qui se joue ici dépasse largement ma situation personnelle. Cela touche à notre rapport collectif à la pauvreté : à la tolérance conditionnelle que nous lui opposons, à cette obsession pour les “bons pauvres”, ceux qui souffrent mais dignement, ceux qui se taisent, ceux qui n’ont aucun plaisir, aucune dépense “superflue”, aucun écart.

Ce que mon témoignage a mis au jour, c’est aussi la violence administrative, le mépris des institutions, les humiliations ordinaires — lorsque l’on devient un “Monsieur” en haut-parleur, disséqué en public par une assistante sociale ; ou qu’on vous reproche d’avoir chauffé votre logement en hiver. Et c’est cela que j’ai voulu raconter : la pauvreté comme expérience vécue, incarnée, et non comme catégorie statistique ou construction morale.

Ce texte est aussi une invitation à lire et relayer deux publications :

- 📄 L’article de Faïza Zerouala :

À découvert. Brahim, autoentrepreneur noyé dans la spirale des crédits (Mediapart) - ✍️ Mon billet de blog :

Qui a le droit d’être pauvre ? (Le Club Mediapart)

Parce que témoigner, c’est aussi tenter de transformer — même modestement — le regard que nous portons sur celles et ceux qui chutent. Et rappeler que le vrai scandale n’est pas que des pauvres s’autorisent à vivre, mais que notre société les empêche de le faire.