Dans un établissement de l’enseignement supérieur, il n’est pas rare d’observer une coexistence tendue – voire silencieusement conflictuelle – entre deux outils essentiels au fonctionnement quotidien : le CRM d’un côté, l’ERP de scolarité de l’autre. Lors d’une récente mission auprès d’une école, j’ai été frappé par un constat aussi simple qu’éloquent : les équipes commerciales travaillaient exclusivement dans le CRM, avec une discipline remarquable, tandis que l’ERP de scolarité semblait réservé à un autre monde – celui des services pédagogiques et administratifs. Entre les deux, pas de passerelle véritable. Et, plus encore, une forme de résignation : chacun reste dans son couloir, au prix d’une duplication des données, d’une perte de fluidité et d’un renoncement à l’efficacité.

Pourquoi cette situation persiste-t-elle dans un secteur qui aspire pourtant à l’innovation et à la transversalité ? Que nous dit-elle de la culture organisationnelle des établissements d’enseignement supérieur ?

1. Deux outils, deux logiques, deux mondes

Le CRM (Customer Relationship Management) est l’outil par excellence des équipes marketing et commerciales. Il structure les campagnes, suit les leads, organise les relances, projette les conversions. C’est un espace dynamique, orienté vers l’extérieur, la conquête, la performance.

L’ERP de scolarité, en revanche, obéit à une tout autre logique : c’est le cœur administratif de l’école. Il enregistre les inscriptions, gère les notes, les présences, les diplômes, les conventions. Il est pensé pour la stabilité, la conformité réglementaire, l’archivage. Il ne tolère ni erreur, ni improvisation.

Dès lors, l’étanchéité des pratiques s’explique : les outils n’ont pas été conçus pour les mêmes usages, ni pour les mêmes métiers. Mais elle n’en demeure pas moins problématique.

2. Une sacralisation de l’ERP et une peur du désordre

L’ERP bénéficie souvent, au sein des établissements, d’un statut quasi-sacré. Il est le garant de la régularité académique et de la conformité aux exigences des rectorats ou ministères. Y faire entrer des données commerciales, non normalisées, parfois incomplètes, parfois inexactes, est perçu comme un risque. Un danger, même.

Cette sacralisation se double d’une forme de peur : peur de perdre le contrôle, peur de compromettre l’intégrité du système, peur d’ouvrir la porte à des erreurs humaines qui seraient coûteuses à corriger. Le résultat est clair : on préfère multiplier les fichiers Excel, les outils de transition ou les exports manuels, plutôt que d’opérer une véritable intégration.

3. Des commerciaux isolés dans leur CRM

Face à cette résistance, les équipes commerciales ont, en quelque sorte, développé leur propre écosystème. Le CRM devient leur espace souverain, leur territoire de maîtrise. Ils y tracent leurs parcours candidats, y suivent leurs objectifs, y produisent leurs reportings.

Mais cette autonomie a un coût : elle empêche une vision unifiée du parcours étudiant. Elle creuse un fossé entre la promesse commerciale et la réalité académique. Elle rend plus difficile la compréhension fine des taux de transformation, des abandons, des cycles de vie réels des apprenants.

4. Une organisation sous-optimale tolérée par confort

Pourquoi cette fracture n’est-elle pas résorbée, malgré les enjeux évidents qu’elle soulève ? Parce qu’elle permet d’éviter les conflits. Dans de nombreuses écoles, les directions préfèrent maintenir des silos fonctionnels plutôt que d’imposer une remise à plat organisationnelle. L’illusion de la paix vaut mieux, à court terme, que l’effort du changement.

Ainsi, une forme de statu quo s’installe : les outils restent cloisonnés, les services communiquent par courriels ou fichiers partagés, et chacun assume la lourdeur du système comme une fatalité.

Diagnostic rapide — Organisation & Systèmes

En 5 étapes, aidez-nous à comprendre votre contexte pour vous proposer un plan d’action adapté.

Temps estimé : 3–4 minutes. Vous pouvez interrompre à tout moment.

En envoyant, vous acceptez d’être recontacté par Seira au sujet de ce diagnostic.

Merci, bien reçu

Vos réponses ont été enregistrées. Nous revenons vers vous rapidement avec une proposition adaptée.

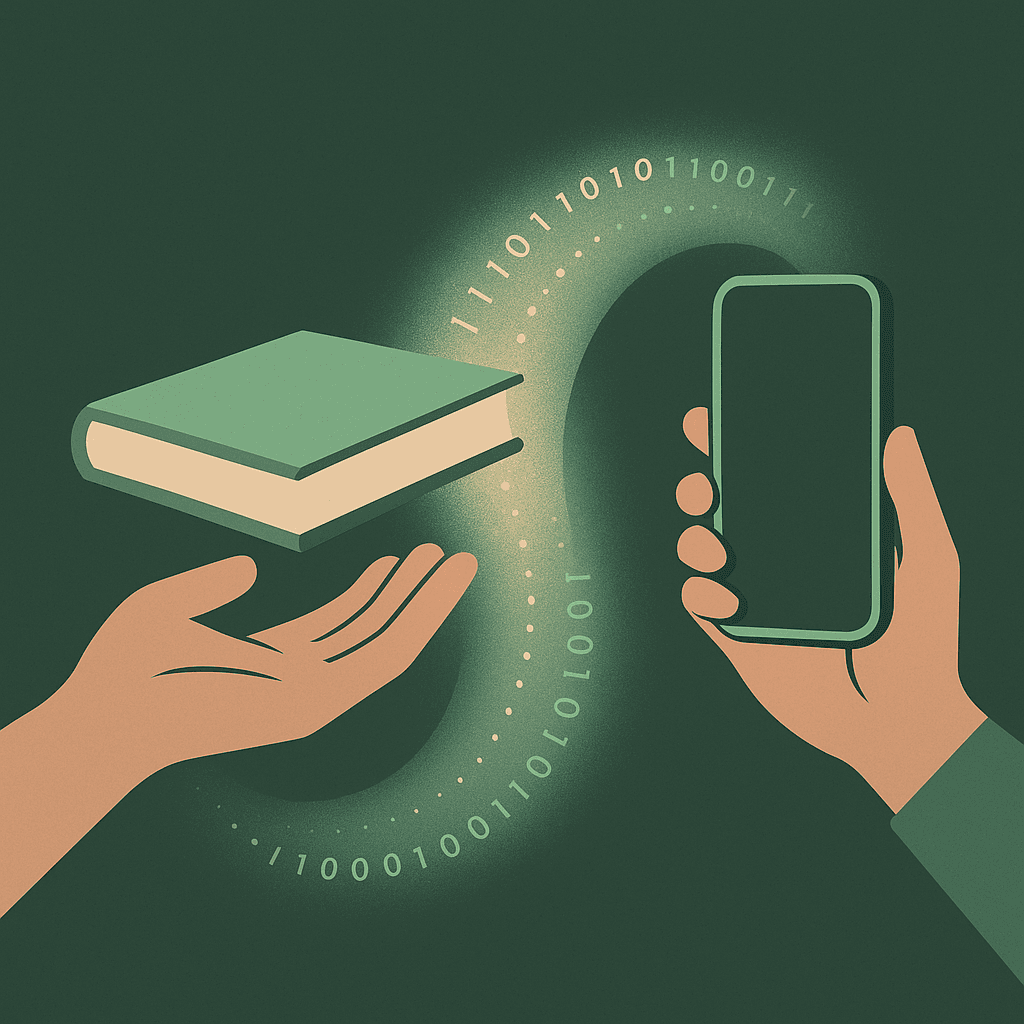

5. Vers une réconciliation progressive : propositions

Pourtant, il est possible d’imaginer une architecture plus fluide, plus coopérative, sans renoncer à la rigueur ni à la spécificité des outils. Quelques pistes :

- Mettre en place une gouvernance des données qui associe les services commerciaux, les équipes scolarité et la DSI, afin de définir ensemble des processus d’intégration et de validation des données.

- Créer des passerelles techniques (API, connecteurs) permettant au CRM d’alimenter l’ERP de manière structurée, avec des contrôles et des règles de gestion partagées.

- Organiser des ateliers interservices pour sortir des logiques d’appropriation ou de protection des outils, et réfléchir aux usages réels, aux besoins mutuels, aux points de friction.

- Définir un référentiel commun des étapes de la relation candidat–étudiant–ancien, pour que les outils partagent un même vocabulaire.

Conclusion

La fracture entre CRM et ERP n’est pas un simple problème technique. Elle révèle un écart de culture, de posture, de vision de l’établissement. Repenser leur articulation, ce n’est pas seulement améliorer les flux d’information : c’est favoriser une culture de la coopération, de la transparence, de la continuité.

À l’heure où les écoles sont confrontées à des enjeux croissants de compétitivité, d’agilité et d’expérience apprenant, il est temps d’ouvrir les ponts. Réconcilier les outils, c’est aussi réconcilier les fonctions. Et, peut-être, redessiner l’école comme un véritable organisme vivant.

On désignera par la suite : « Donnée personnelle » : se définit comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres », conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978. « Service » : le service https://seira.io et l’ensemble de ses contenus. « Editeur » ou « Nous » : Brahim Metiba, personne morale ou physique responsable de l’édition et du contenu du Service. « Utilisateur » ou « Vous » : l’internaute visitant et utilisant le Service.

Article 1 – Introduction et rôle de la Politique de confidentialité

La présente charte vise à vous informer des engagements du Service eu égard au respect de votre vie privée et à la protection des Données personnelles vous concernant, collectées et traitées à l’occasion de votre utilisation du Service.

Il est important que vous lisiez la présente politique de confidentialité afin que vous soyez conscient des raisons pour lesquelles nous utilisons vos données et comment nous le faisons.

En vous inscrivant sur le Service, vous vous engagez à nous fournir des informations véritables vous concernant. La communication de fausses informations est contraire aux conditions générales figurant sur le Service.

Veuillez noter que la présente Politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle ou technologique. La date de sa mise à jour sera clairement mentionnée, le cas échéant.

Ces modifications vous engagent dès leur mise en ligne et nous vous invitons donc à consulter régulièrement la présente Politique de confidentialité afin de prendre connaissance des éventuelles modifications.

Vous trouverez également la description de vos droits à la protection de la vie privée et la façon dont la loi vous protège.

Si vous avez des questions concernant la présente politique de confidentialité ou si vous voulez exercer vos droits tels que décrit à l’article 10 de la présente Politique de confidentialité, veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse : [email protected] ou par courrier adressé à : 84, rue de Paris, 92110 Clichy.

Article 2 – Données collectées sur le Site

Les Données collectées et ultérieurement traitées par le Service sont celles que vous nous transmettez volontairement en remplissant les différents formulaires présents au sein du Service. Pour certaines opérations sur les contenus, vous pourrez être amenés à transmettre des Données vous concernant à des tiers partenaires au travers de leurs propres services, plus spécifiquement lors des paiements que vous pourrez effectuer. Nous ne disposerons pas des dites données, leur collecte et leur traitement étant régis par les conditions propres à ces intervenants. Nous vous invitons à consulter leurs conditions avant de communiquer vos Données dans ce cadre.

Votre adresse IP (numéro d’identification attribué sur Internet à votre ordinateur) est collectée automatiquement. Vous êtes informés que le Service est susceptible de mettre en œuvre un procédé automatique de traçage (Cookie), auquel vous pouvez faire obstacle en modifiant les paramètres concernés de votre navigateur internet, comme expliqué dans les conditions générales du présent Service.

D’une manière générale, il vous est possible de visiter le Service https://seira.io sans communiquer aucune information personnelle vous concernant. Dans tous les cas, vous n’avez aucune obligation de transmettre ces informations. Néanmoins, en cas de refus, il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de certaines informations ou services.

Nous recueillons, utilisons et partageons également des données agrégées telles que des données statistiques ou démographiques quel qu’en soit l’usage. Les données agrégées peuvent provenir de vos informations personnelles mais ne sont pas concernées comme telles par la loi car ces données ne révèlent pas directement votre identité. Par exemple, nous pouvons agréger vos données d’utilisation afin de calculer le pourcentage d’utilisateurs qui accèdent à une fonctionnalité spécifique du Service.

Nous ne collectons pas de données dites « sensibles ».

Les coordonnées des Utilisateurs du Service qui se seront inscrits sur celui-ci seront sauvegardées, dans le respect des dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Conformément à cette dernière, ils disposent d’un droit d’accès, de retrait, de modification ou de rectification des Données qu’ils ont fournies. Pour cela, il leur suffit d’en faire la demande à l’adresse électronique suivante : [email protected], ou par courrier : 84, rue de Paris, 92110 Clichy.

La collecte des Données personnelles des Utilisateurs par l’Editeur ne nécessite pas de déclaration auprès de l’autorité française de protection des Données personnelles (la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL).

Article 3 – Identité du responsable du traitement

Le responsable du traitement est Monsieur Brahim Metiba .

Article 4 – Finalité des Données collectées

Les Données identifiées comme étant obligatoires sur les formulaires du Service sont nécessaires afin de pouvoir bénéficier des fonctionnalités correspondantes du Service, et plus spécifiquement des opérations sur les contenus proposés au sein de celui-ci.

Le Service est susceptible de collecter et traiter les Données de ses Utilisateurs :

Aux fins de vous fournir les informations ou les services auxquels vous avez souscrit, notamment : Prestations de conseil.

Aux fins de pouvoir vous contacter à propos de : Proposition de services.

Article 5 – Destinataires et utilisation des Données collectées

Les Données collectées par nos soins sont traitées pour les besoins d’exécution des opérations sur les contenus du Service.

Vous êtes susceptible de recevoir des courriers électroniques (emails) de notre Service, notamment dans le cadre de newsletters que vous avez acceptées. Vous pouvez demander à ne plus recevoir ces courriers électroniques en nous contactant à l’adresse [email protected] ou sur le lien prévu à cet effet dans chacun des courriers électroniques qui vous seront adressés.

Seul Brahim Metiba est destinataire de vos Informations personnelles. Celles-ci ne sont jamais transmises à un tiers, nonobstant les sous-traitants auxquels Brahim Metiba fait appel. Ni Brahim Metiba ni ses sous-traitants ne procèdent à la commercialisation des données personnelles des visiteurs et utilisateurs de son Service.

Vos données personnelles peuvent être partagées avec les parties indiquées ci-dessous aux fins définies dans la présente politique de confidentialité.

Nous exigeons que tous les tiers garantissent la sécurité de vos données personnelles et les traitent conformément à la loi. Nous ne permettons pas à nos fournisseurs de services tiers d’utiliser vos données.

Article 6 – Fondements légaux régissant le traitement des données

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), Brahim Metiba ne traite des données à caractère personnel que dans les situations suivantes :

avec votre consentement ;

lorsqu’il existe une obligation contractuelle (un contrat entre Brahim Metiba et vous) ;

pour répondre à une obligation légale (en vertu de la législation UE ou nationale).

Article 7 – Sécurité des Données

Vous êtes informés que vos Données pourront être divulguées en application d’une loi, d’un règlement ou en vertu d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire compétente ou encore, si cela s’avère nécessaire, aux fins, pour l’Editeur, de préserver ses droits et intérêts.

Nous avons mis en place des mesures de sécurité appropriées afin d’empêcher que vos données personnelles ne soient accidentellement perdues, utilisées, modifiées, dévoilées ou consultées sans autorisation. De plus, l’accès à vos données personnelles est soumis à une procédure de sécurité définie et documentée.

Article 8 – Durée de conservation des Données

Les Données sont stockées chez l’hébergeur du Service, dont les coordonnées figurent dans les mentions légales du Service, et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées ci-avant et ne saurait excéder 24 mois. Au-delà de cette durée, elles seront conservées à des fins exclusivement statistiques et ne donneront lieu à aucune exploitation, de quelque nature que ce soit.

Article 9 – Prestataires habilités et transfert vers un pays tiers de l’Union Européenne

Brahim Metiba vous informe qu’il a recours à des prestataires habilités pour faciliter le recueil et le traitement des données que vous nous avez communiquées. Ces prestataires sont situés dans l’Union Européenne exclusivement.

Brahim Metiba s’est préalablement assuré de la mise en œuvre par ses prestataires de garanties adéquates et du respect de conditions strictes en matière de confidentialité, d’usage et de protection des données. Ces prestataires sont également soumis au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Article 10 – Droits informatiques et libertés

Conformément à la législation sur la protection des données personnelles, vous avez les droits détaillés ci-après que vous pouvez exercer, comme indiqué à l’Article 1 de la Présente Politique de confidentialité en nous écrivant à l’adresse postale mentionnée en tête (84, rue de Paris, 92110 Clichy) ou en envoyant un courriel à [email protected] :

Le droit d’information : nous avons l’obligation de vous informer de la manière dont nous utilisons vos données personnelles (tel que décrit dans la présente politique de confidentialité).

Le droit d’accès : c’est votre droit d’effectuer une demande d’accès aux données vous concernant afin de recevoir une copie des données à caractère personnel que nous détenons ; Toutefois, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le traitement des données à caractère personnel qui incombe à Brahim Metiba, vous êtes informé que votre demande sera traitée sous réserve que vous rapportiez la preuve de votre identité, notamment par la production d’un scan ou d’une photocopie de votre titre d’identité valide.

Le droit de rectification : le droit de nous demander de rectifier des données personnelles vous concernant qui seraient incomplètes ou inexactes. Au titre de ce droit, la législation vous autorise à demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore l’effacement des données vous concernant qui peuvent être inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.

Le droit à l’effacement, aussi connu sous le nom de « droit à l’oubli » : dans certains cas, vous pouvez nous demander de supprimer les données personnelles que nous avons vous concernant (mis à part s’il existe une raison juridique impérieuse qui nous oblige à les conserver).

Le droit à la limitation du traitement : vous avez le droit dans certains cas de nous demander de suspendre le traitement des données personnelles,

Le droit à la portabilité des données : vous avez le droit de nous demander une copie de vos données personnelles dans un format courant (par exemple un fichier .csv).

Le droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles (par exemple, en nous interdisant de traiter vos données à des fins de marketing direct).

Cependant, l’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations suivantes : lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ou lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient utilisées à des fins de prospection commerciale.

Contactez nous si vous souhaitez exercer l’un des droits décrits ci-dessus en nous écrivant à 84, rue de Paris, 92110 Clichy ou par courriel à [email protected]

Vous n’aurez pas de frais à payer pour l’accès à vos données personnelles (ni pour l’exercice de tout autre droit). Cependant, nous pourrons vous facturer des frais raisonnables si votre demande est manifestement infondée, répétitive ou excessive. Dans ce cas, nous pouvons aussi refuser de répondre à votre demande.

Brahim Metiba sera en droit, le cas échéant, de s’opposer aux demandes manifestement abusives de par leur caractère systématique, répétitif, ou leur nombre.

Nous pouvons vous demander des informations spécifiques afin de confirmer votre identité et d’assurer votre droit d’accès à vos données personnelles (ou pour exercer tout autre droit). Il s’agit d’une mesure de sécurité pour garantir que ces données personnelles ne soient pas délivrées à une personne non autorisée à les recevoir. Nous pouvons aussi vous contacter pour obtenir plus d’informations concernant votre demande, afin de vous donner une réponse plus rapide.

Nous essayons de répondre à toutes les demandes légitimes dans un délai d’un mois. Ce délai d’un mois peut être dépassé dans le cas où votre demande est particulièrement complexe ou si vous en avez fait plusieurs. Dans ce cas, nous vous préviendrons et vous tiendrons informé.

Article 11 – Plainte auprès de l’Autorité de protection des données

Si vous considérez que Brahim Metiba ne respecte pas ses obligations au regard de vos Informations Personnelles, vous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente. En France, l’autorité compétente est la CNIL à laquelle vous pouvez adresser une demande par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

Article 12 – Politique relative aux cookies

Lors de votre première utilisation du Service https://seira.io, vous êtes avertis par un bandeau que des informations relatives à votre navigation sont susceptibles d’être enregistrées dans des fichiers alphanumériques dénommés « cookies ». Notre politique d’utilisation des cookies vous permet de mieux comprendre les dispositions que nous mettons en œuvre en matière de navigation sur notre Service. Elle vous informe notamment sur l’ensemble des cookies présents sur notre Service, leur finalité et vous donne la marche à suivre pour les paramétrer.

a) Informations générales sur les cookies présents sur le site

Brahim Metiba, en tant qu’éditeur du présent Service, pourra procéder à l’implantation de cookies sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette, mobile etc.) afin de vous garantir une navigation fluide et optimale sur notre Service.

Les « cookies » (ou témoins de connexion) sont des petits fichiers texte de taille limitée qui nous permettent de reconnaître votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile aux fins de personnaliser les services que nous vous proposons.

Les informations recueillies par le biais des cookies ne permettent en aucune manière de vous identifier nominativement. Elles sont utilisées exclusivement pour nos besoins propres afin d’améliorer l’interactivité et la performance de notre Service et de vous adresser des contenus adaptés à vos centres d’intérêts. Aucune de ces informations ne fait l’objet d’une communication auprès de tiers sauf lorsque Brahim Metiba a obtenu au préalable votre consentement ou bien lorsque la divulgation de ces informations est requise par la loi, sur ordre d’un tribunal ou toute autorité administrative ou judiciaire habilitée à en connaître.

Pour mieux vous éclairer sur les informations que les cookies identifient, vous trouverez un tableau listant les différents types de cookies susceptibles d’être utilisés sur le Service de Brahim Metiba, leur nom, leur finalité ainsi que leur durée de conservation à l’adresse .

b) Configuration de vos préférences sur les cookies

Vous pouvez accepter ou refuser le dépôt de cookies à tout moment.

Lors de votre première utilisation du Service https://seira.io, une bannière présentant brièvement des informations relatives au dépôt de cookies et de technologies similaires apparaît en bas de votre écran. Cette bannière vous avertit qu’en poursuivant votre navigation sur le Service de Brahim Metiba (en chargeant une nouvelle page ou en cliquant sur divers éléments du Service par exemple), vous acceptez le dépôt de cookies sur votre terminal.

Selon le type de cookie en cause, le recueil de votre consentement au dépôt et à la lecture de cookies sur votre terminal peut être impératif.

c) Les cookies exemptés de consentement

Conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), certains cookies sont dispensés du recueil préalable de votre consentement dans la mesure où ils sont strictement nécessaires au fonctionnement du Service ou ont pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique. Il s’agit notamment des cookies d’identifiant de session, d’authentification, de session d’équilibrage de charge ainsi que des cookies de personnalisation de votre interface. Ces cookies sont intégralement soumis à la présente politique dans la mesure où ils sont émis et gérés par Brahim Metiba.

d) Les cookies nécessitant le recueil préalable de votre consentement

Cette exigence concerne les cookies émis par des tiers et qui sont qualifiés de « persistants » dans la mesure où ils demeurent dans votre terminal jusqu’à leur effacement ou leur date d’expiration.

De tels cookies étant émis par des tiers, leur utilisation et leur dépôt sont soumis à leurs propres politiques de confidentialité dont vous trouverez un lien ci-dessous. Cette famille de cookie regroupe les cookies de mesure d’audience, les cookies publicitaires, auxquels Brahim Metiba n’a pas recours, ainsi que les cookies de partage de réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) auxquels Brahim Metiba n’a pas recours.

Les cookies de mesure d’audience établissent des statistiques concernant la fréquentation et l’utilisation de divers éléments du Service (comme les contenus / pages que vous avez visité). Ces données participent à l’amélioration de l’ergonomie du Service.

e) Outils de paramétrage des cookies

La plupart des navigateurs Internet sont configurés par défaut de façon à ce que le dépôt de cookies soit autorisé. Votre navigateur vous offre l’opportunité de modifier ces paramètres standards de manière à ce que l’ensemble des cookies soit rejeté systématiquement ou bien à ce qu’une partie seulement des cookies soit acceptée ou refusée en fonction de leur émetteur.

ATTENTION : Nous attirons votre attention sur le fait que le refus du dépôt de cookies sur votre terminal est néanmoins susceptible d’altérer votre expérience d’utilisateur ainsi que votre accès à certains services ou fonctionnalités du présent Service. Le cas échéant, Brahim Metiba décline toute responsabilité concernant les conséquences liées à la dégradation de vos conditions de navigation qui interviennent en raison de votre choix de refuser, supprimer ou bloquer les cookies nécessaires au fonctionnement du Service. Ces conséquences ne sauraient constituer un dommage et vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de ce fait.

Votre navigateur vous permet également de supprimer les cookies existants sur votre terminal ou encore de vous signaler lorsque de nouveaux cookies sont susceptibles d’être déposés sur votre terminal. Ces paramétrages n’ont pas d’incidence sur votre navigation mais vous font perdre tout le bénéfice apporté par le cookie.

Veuillez ci-dessous prendre connaissance des multiples outils mis à votre disposition afin que vous puissiez paramétrer les cookies déposés sur votre terminal.

f) Paramétrage de votre navigateur internet

Chaque navigateur Internet propose ses propres paramètres de gestion des cookies. Pour savoir de quelle manière modifier vos préférences en matière de cookies, vous trouverez ci-dessous les liens vers l’aide nécessaire pour accéder au menu de votre navigateur prévu à cet effet.

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Safari https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Pour de plus amples informations concernant les outils de maîtrise des cookies, vous pouvez consulter le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Pour toute interrogation ou demande complémentaire d’informations relative à la présente politique des cookies, merci de bien vouloir nous contacter.

Tous droits réservés – 13 septembre 2022

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. © 2022 Seira